【アクテムラとわが研究人生 vol.32 アクテムラ誕生】

2025.04.08

アクテムラ誕生

キャスルマン病の諸症状と治療。限局性のリンパ節腫は外科的に摘除できるが、そうではない多発性の患者の治療はステロイド療法に頼るしかなく、

治療は困難を極めていた。MRAの投与によってキャッスルマン病患者の諸症状を改善させることが可能になり、治療法は著しく進歩した

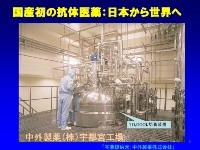

1万Lの細胞培養タンク。臨床第III相試験用サンプルを大量生産するために宇都宮工場に設置された。

2階建てになっており、写真はその2階部分を写したものである

私は、1997年から2000年にかけて3年半、茨城県新治郡新治村にあった中外分子医学研究所に代表取締役社長として勤務した。この会社は、私が赴任する2年前の95年に、ジーンハンティングを目的として新設された中外製薬100%出資の子会社である。世界的にヒト全ゲノム解析の完了を迎えつつあった2000年、設立後5年たって、その役割を終えた研究所の閉鎖が決まり、再び本社勤務となった。今度の所属はプロジェクト推進部である。そこにはグローバル開発プロジェクトのリーダーが全員所属していた。異動後しばらくしてMRAのグローバル・プロジェクト・リーダー(GPL)として日米欧三極での臨床開発を主導することになった。そして、04年8月、60歳の誕生月に定年がやって来る直前までMRAのグローバル開発の陣頭指揮を執った。

その間の03年には、GPLの立場でキャッスルマン病治療薬としての製造承認申請(現製造販売承認申請)を厚生労働省に提出することができた。申請に至るまでにも色々な議論が繰り返された。まず社内手続きとして開発推進会議においてMRAを申請段階に移行することを提案し承認を受けた。続いて、「製品化提案/企画(自社開発)書」を関連部署宛てに配布し、各部署長が本提案に賛成する旨を記した「合議意見書」を取り付け、それらの書類を添えて、ライフサイクル会議において筆者が申請内容の概要を説明した。席上、希少疾患が対象で収益性が期待できないことは明白だったので、「本当にやるのですか」という意見もあるにはあったが、全員の賛同を得て提案通り可決された。03年4月に申請すれば、04年10月に承認されると推測した。

一方、03年に関節リウマチを対象とした海外での臨床開発を中外製薬とスイスRoche社の2社で共同で行うとの決定を受けて合同チームが結成され、私も中外製薬のGPLの立場で合同会議に参加した。早速、海外での臨床第III相試験の実施計画の策定作業が始まった。Roche社側から提出された計画は世界41カ国で4000人の患者を対象に5本の第III相試験を行うという壮大な計画であった。これまでの治験薬は東京都北区の浮間工場に設置された2500Lの培養タンクで生産されていたが、グローバル開発を進めるにはスケールアップが必要であった。栃木県の宇都宮工場はエリスロポエチン製剤の「エポジン」や「顆粒球コロニー刺激因子(G-CSF)製剤「ノイトロジン」の生産拠点であったが、そこにMRA生産用に1万Lの培養タンクを急いで1基新設することになった。第III相試験で使用される治験薬は市販後の製品と同じでなければならないと主張するRoche社の強い方針があった。宇都宮工場で生産できるようになるまで1、2年かかるのであるが、それを待っているという慎重ぶりであった。第III相試験の途中でサイトチェンジ(生産場所の変更)をした前例もあるので早期の試験開始を迫った中外製薬の意見は取り入れられなかった。

片や、日本での第III相試験は、海外でのそれに先行して05年に開始された。その結果、関節リウマチに対する日本での承認は08年、米国での承認は2年遅れて2010年となった。宇都宮工場の製造設備の完成を待った分だけ差がついたのであるが、第III相試験実施中にサイトチェンジする戦略を取っていればもっと早くに承認を受けられたのかどうかは誰にも分からない。

しかし、間違いなく言えることは、1日でも早く発売することが、薬をより多く使っていただける秘訣だということである。欧米では、TNFα阻害薬に10年遅れての上市(発売)となったので、その時には市場は席巻されていて、アクテムラが市場浸透する余地が少なかった。一橋大学イノベーション研究センターでの長岡貞男教授(現東京経済大学)、原泰史研究員(現政策研究大学院大学)らと共同調査した結果では、現在でもシェアは残念ながら低い。日本では、ようやく生物学的製剤の治療開始時にアクテムラを選択するケースが競合品よりも高くなっているようであるが、米国における売上高シェアではいまだ後れを取っている。

03年にキャッスルマン病の治療薬としてMRAの製造承認申請をしてから05年に承認されるまでの間に、一般名、正式には日本医薬品一般名称(JAN:Japanese Accepted Name)が、トシリズマブ(tocilizumab)と決まった。JANは、国際一般名(INN:International Nonproprietary Name)に基づき厚労省によって決められる。INNは、世界保健機関(WHO)が“ステム”を用いて名前を付けるのが原則となっている。ステムは医薬品の化学構造や標的分子および作用機序などで決められ、それによって適応症や構造などを推測することができる。図に示したようにTocil-i-zu-mabと4つに分解すると、mabは基本ステムでモノクローナル抗体であることを表している。また、iは標的を表すサブステムAとよばれ、炎症・免疫(inflammation、immunity)に関連した疾患が対象だと分かる。また、zuは、種を示すサブステムBで、ヒト化抗体であると判る。

一方、商品名(正式には販売名)はアクテムラ(Actemra)と決まった。こちらは、販売会社である中外製薬が、親しみやすさ、呼びやすさ、語呂の良さなどを考慮して自由に決めることができる。前半分の“Act”は“active”を連想させ、“活性が高い”、“活発である”などをイメージすることができ、また後ろ半分の“MRA”は開発コード名であったし、最後の2文字“RA”は関節リウマチ(Rheumatoid Arthritis)の略称と重なる。

それにしても、定年を迎えた時、キャッスルマン病を適応症とする製造承認申請を厚労省に提出して1年がたっていたが、まだ承認されていなかった。申請段階で予測できてはいたが、オーファンドラッグの認定を受けて迅速審査の対象だったので、もしかしてと期待して承認を待っていた。正直言って、90年にMRAの研究提案をしてヒト化抗体の作製を開始したときには、私の定年が製造承認よりも先にやって来るとは夢にも思わなかった。そんなに長い時間がかかったのである。

初出:日経バイオテクONLINE 2017年4月24日掲載。日経BPの了承を得て掲載