【アクテムラとわが研究人生 vol.25 勉強会で知ったヒト化抗体】

2025.02.18

勉強会で知ったヒト化抗体

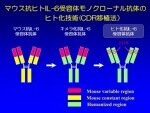

抗体の二次構造:H鎖、L鎖それぞれの可変領域に3カ所づつCDRと呼ばれる超可変領域が存在する(黒い帯)。

3次元構造では、この6カ所のCDRがフォールディングして分子の先端に集合し、抗原結合部位を形成する

左から順に、マウス、キメラ化、ヒト化抗体。ヒト化はマウスのCDRをヒト抗体に移植してCDRを置き換えることから

CDR移植技術と呼ばれる。なお、キメラ 抗体は可変領域全体がマウス由来

大阪大学との共同研究が始まって数カ月たった1987年1月20日、中外製薬社内に「BSF2拮抗剤懇談グループ」が結成され、私が代表となり、企画調査室の松岡宏治さんが事務局を務めてくれた。若手研究員有志20人ぐらいによる研究所内で生まれた組織横断的な勉強会で、日常業務に支障を来たさないように注意を払い、就業終了後に行われた。第1回は「BSF2とRheumatism」と題して、BSF2(IL6の旧呼称)アンタゴニスト探索研究チームのメンバーである福井博泰さんと私が講師を務めた。

抗IL6受容体抗体の研究開発を提案する2年前の87年3月19日に開催された第6回勉強会で、入社2年目の小林典裕さん(85-89年の間在籍、現神戸薬科大学教授)が85年発刊のNature誌に公表されたRiechmannらの論文を紹介した。それは、遺伝子工学的手法によるマウス抗体のヒト化技術に関するものだった。

モノクローナル抗体の作製技術は、75年にG. KöhlerとC. Milsteinによって確立され、均一の抗体を大量に生産することが可能となった。これにより、ミサイル療法と称する癌の画期的な治療法が登場すると大いに期待された。しかし、マウス抗体を医薬品化するには大きな障害があった。それは、異種動物由来の蛋白質であるが故に、患者に投与した際に抗原と見なされて、ヒト抗マウス抗体(HAMA)が出現することだった。

この問題を克服するために考案されたのがヒト化技術だ。マウス抗体の抗原性を減弱させるために配列の大部分をヒト由来配列に置き換えて抗原性を低下させる技術として、英王立医学研究所(MRC:Medical Research Council)のG. Winterらが編み出した。マウス抗体の相補性決定領域(CDR)のみをヒト抗体遺伝子上に移植してもともとあったヒトの遺伝子と入れ替えることから「CDR grafting technology」と呼ばれている画期的な技術である。本技術は、本邦では87年末に特許公開されており(特許2912618号)、当時は出来立てほやほやの最先端技術であった。マウス抗体のヒト化により抗原性が除去されるので繰り返して注射できるようになり、また、血中半減期を大幅に延長できるので少ない用量で効果を得ることができる。抗体が広く医薬品として開発される道が切り開かれていったのは、この技術のおかげといっていいだろう 。

勉強会でこの技術に関する知識を得ていた私は、その2年後にマウス抗IL6受容体抗体の開発を進めるに際して、ヒト化することを提案した。当時の研究第3部の研究室は 、40人程度の研究員の事務机が並ぶ細長い部屋の端っこに10人掛けぐらいの打ち合わせ用テーブルが置かれていた。そこは、皆がコーヒーやお茶を飲んだり、たばこをふかして一休みしたりだんらんするためのスペースだった。そこで、「仕方がないから抗体でいこう」と私がチームメンバーの1人である福井さんに言ったとき、彼は同じ勉強会の一員であったので、「抗体でいくのはいいですけど、ヒト化することが前提ですよ」と言葉を返してきた。私は「もちろん、それは当たり前だよ」と勢いよく言い返したのを記憶している。2人の会話をそばで聞いていた他テーマの研究員は、「荒唐無稽な議論をしている」と思ったに違いない。

しかし、マウス抗体をヒト化する技術はアクテムラにとってタイムリーに完成されたおあつらえ向きの最新鋭技術だった。この技術を利用して抗体医薬を開発するという私の提案は、当時、バイオ医薬品の開発に力を入れていた研究開発本部幹部の心をつかんだ。

最近、勉強会でヒト化技術を紹介した小林さんと昔話に花を咲かせる機会があった。彼は4年間の短い会社勤務の後アカデミアに戻ったので、26年ぶりの再会となった。小林さんは、第6回勉強会当日に自身が配布した説明用資料を今も大切に保管していた。その資料を見て知ったのだが、驚いたことに彼は勉強会のときに既にヒト化技術の応用例の1つとして抗IL6受容体抗体を挙げていた。まさか私がその2年後に、本気で抗IL6受容体抗体を医薬品として開発することになることまでは想定していなかったであろうが、あたかも我々が後にIL6阻害薬探しで崖っぷちに立つことを予想していたかのような先見の明である。

初出:日経バイオテクONLINE 2017年3月6日掲載。日経BPの了承を得て掲載