【アクテムラとわが研究人生 vol.5 免疫研究の道へ】

2024.10.01

免疫研究の道へ

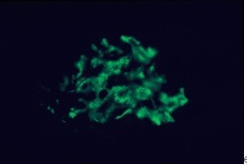

腎糸球体の蛍光免疫染色像。糸球体腎炎が抗原抗体反応で発症することを

自分の手と目で確かめた思い出深い写真

1970年5月30日発行の河野南雄先生の著書(金原出版)。

隅から隅まで読んで、免疫学を一から勉強させていただいた。

中外製薬の綜合研究所はJR山手線の高田馬場駅、および池袋駅から、それぞれ徒歩で10分から15分の所に位置し、学習院大学の裏側にあった。入社してすぐ、配属先の生物研究部の部長だった佐野肇さんから「何かやりたい研究があるか?」と問われて、「特にありません」と答えた。すると「新しい学問分野だが、将来は製薬企業においても重要な研究領域になると思うから」と、免疫研究に関する興味の有無を打診された。大学で取り組んだ研究領域とは全く異なる領域であったが何の抵抗も無く、「やってみたく思います」と勧められるままに従った。大学での研究テーマを継続したいという気持ちは無かったからである。家は居なかった。そのため自由度が高く、ゆったり伸び伸びとした環境で研究生活を送れた。専門知識を吸収するために免疫炎症領域の学術雑誌を、時間をかけて読み込んだ。勉強すればするほど免疫学に興味を覚えていった。

大学では、消化管ホルモンであるガストリンと胃酸分泌に関する研究に取り組んだが、大した成果が得られず、修士論文のめどが立たなかった。学部学生の時に物理分析研究室で合成したAICA誘導体の抗菌活性を調べる研究に活路を見いだすべく方向転換したところ、当初目的とした放射線防護作用を発揮する化合物は無かったが、一部の化合物が白癬菌(水虫)に対して増殖阻害活性を示した。強運に救われた思いがした。

ただ、それだけでは修士論文としては内容不足なので、この化合物が抗菌活性を示すメカニズムを明かそうと幾つかの実験を実施した。卒業を迎えた頃には少し手掛かりをつかめそうな段階まで来ており、博士課程の先輩からは「いよいよ、これから面白くなるというところで終わりやね」と言われたが、就職した以降もこの周辺研究を継続したいという気持ちにならなかった。誰か後輩が仕事を完成させて論文化してほしいと念じたが、それもついにかなわなかった。正直言ってこの研究をどのように発展させれば良いのかも分からない、そんな出来の悪い学生であった。かくして何の未練も無く学生時代の研究から離れて免疫研究に取り組めた。

入社前、中外製薬に勧誘してくれた先輩の西井さんから、「修士と学士の違いは何だと思うか」と問われたことがある。答えられずに黙っていると「それは使命感だよ」と言われた。

当時は、製薬企業に就職する学生のほとんどが学部卒で、修士課程の修了者はそれほど多くなかった。学部卒は最終年度に1年間研究を経験するだけだが、修士はその後さらに2年間研究生活を続けるので3倍もの経験を積んだことになる。その経験の差は大きく、「だからこそ君には使命感を持って研究を先導してもらいたい」と、期待の言葉を掛けられた。それ以降、「自分が新薬を創らなければ」との強い思いを抱き、少々大げさな言い方だが「薬」という言葉が頭にこびり付いて離れなくなった。

もう1人、大きな影響を受けた会社の先輩は鈴木清吉さんである。抗生物質の専門家だが、免疫にも造詣の深い方だった。実験技術の指導も受けたが、それよりも企業研究者としての心構えを植え付けられたことの影響が私のその後の研究生活に強く影響した。新薬創製への思いが強く、大変な勉強家であった。私には「1日2時間は英文の論文を読め」と諭された。この言葉は、「どんなに酒に酔って帰宅しても英文論文を一報は読め」という、大学時代の恩師の言葉にも重なった。そう言われても学生時代はあまり勉強しなかったが、会社では毎日のように多数の新着雑誌の目次に目を通し、興味ある論文があればコピーして家に持ち帰り、就寝までの間に10報から20報は読んだ。

私には「自分の手で新薬を開発する」ことの他に、もう1つかなえたい夢があった。米国への留学である。そのためには博士号を取得しなければならない。後に母校の研究室の第2代の教授となる三村務助教授に相談したところ、大阪大学薬学部の規定により学位授与には、筆頭著者の論文5報、共著論文3報が必要であることが分かった。留学の夢を実現するのは並大抵ではないことを思い知らされ、必死の努力を強いられることになった。

研究所での所属は、血液凝固・線溶系の薬物を専門とする小山憲次郎さんが室長を務める研究室であったが、しばらくの間、前出の西井先輩の研究室に預けられ、生化学研究の手ほどきを受けながら免疫の基本的な手技を会得していった。ウサギの足に蛋白抗原水溶液をw/o(油中水滴)型エマルジョンにして注射し、血中に現れる抗体を免疫沈降法などで検出するといった初歩的な実験から始めた。免疫学になじみの少ない先輩たちの目には、私の実験結果は新鮮に映ったようで大変興味を持っていただいた。このことが、私に研究意欲を促していった。必要な実験手技は教科書から、あるいは、外部の講習会で学んだ。ゲル内沈降反応や免疫電気泳動法など初めて経験することばかりで大変楽しかった。

その後、実験室に出入りしていた東京女子医科大学泌尿器科の河野南男医師のお手伝いをすることになった。JEM(Journal of Experimental Medicine)誌に掲載されたFrank Dixonの文献を見せられ、糸球体腎炎が免疫学的な機序によって発症することを知った。河野医師は馬杉腎炎という腎炎の動物モデルに興味を持っていた。ラットの腎臓から皮質部分のみを分離し、緩衝液中で懸濁液を作製し、フロイントの完全アジュバント(Freund’s Complete Adjuvant、アジュバント=免疫増強剤)と共にウサギに注射して抗血清を作製した。この抗血清をラットの静脈内に注射することによって腎炎を発症させたものが馬杉腎炎である。血清中に含まれる腎糸球体基底膜に対する抗体が抗原と結合し、アレルギー反応を誘導して腎炎になるのである。

腎炎を惹起する抗体の作製が私に課せられた任務であった。早速、取得した様々な技術を駆使して検討したが、良い抗体を得るのは難しく、試行錯誤を重ねた。そして最後に行き着いた方法は、フロイントの完全アジュバントの代わりにアルミゲルを用いて抗血清を作製することである。これにより、再現性よく腎炎を誘起する抗体が得られた。この経験により、腎炎が免疫反応によって生じることを初めて学べ、その後の自己免疫疾患治療薬研究への道筋が開けた。

余談であるが、この時、実験器具・機器を販売していた業者にアイデアを提供し、新しい免疫実験用器具を開発した。抗体を作製する際には、動物に免疫する前に抗原溶液とアジュバントを混合してw/o型のエマルジョンを作製する必要がある。当時は2本のガラス製注射筒の先端に細いゴム製チューブをつなぎ、双方の注射筒を交互に押して抗原水溶液と油を細いチューブの中で行き来させることで、エマルジョンを作っていた。ところがエマルジョンが形成されるに従って徐々に液が固まってくるので、注射筒に加える力を強めなければならず、その結果、チューブが「プチュン」と注射筒から外れて一巻の終わりとなることが度々あった。そうなると貴重な実験材料を失うし、せっかくの努力が徒労に終わるのが本当に悔しく、何とかしようと対策を考えた。

最初は、マウスなどに薬剤を経口投与する際に、注射筒の先に取り付けて用いるゾンデ2本を中ほどで切断し、互いの切断面を溶接して使ってみたが、力を強くするとやはり注射筒からゾンデが外れてしまう。そこで調べてみると、圧力をかけても注射針が外れないよう、フックの付いた注射器が販売されていることが分かった。ツベルクリン反応検査などで、抗原液を皮内に注射するのに用いるものだ。この仕組みを活用し、さらに、経口投与用ゾンデの代わりに長さが2cmから3cmで、内空径1mmから2mmの金属製器具を試作した。良好なエマルジョンを形成するには中空が細いことが重要となるが、あまり細いと注射筒のピストンが動かないためだ。その後、医療器具メーカーの技術者に相談しながら試行錯誤を繰り返し、最終的に商品化にこぎ着けたが、この製品の発明者は私だと思っている。

初出:日経バイオテクONLINE 2016年10月11日掲載。日経BPの了承を得て掲載